В статье представлены результаты анализа фактических значений коэффициента местных потерь, используемого при проектировании тепловых сетей на стадии предварительного гидравлического расчета. На основе анализа фактических проектов, получены осредненные значения для сетей промплощадок с делением на магистрали и ответвления. Найдены уравнения, позволяющие рассчитать коэффициент местных потерь в зависимости от диаметра трубопровода сети.

Ключевые слова: тепловые сети, гидравлический расчет, коэффициент местных потерь

При гидравлическом расчете тепловых сетей возникает необходимость в задании коэффициента α, учитывающего долю потерь давления в местных сопротивлениях [1,2]. В современных нормативах, выполнение которых является обязательными при проектировании, про нормативный метод гидравлического расчета и конкретно коэффициент α не сказано. В современной справочной и учебной литературе приводятся, как правило, значения, рекомендованные отмененным СНиП II-36–73*. В табл. 1 представлены значения α для водяных сетей.

Таблица 1

Коэффициент α для определения суммарных эквивалентных длин местных сопротивлений

|

Тип компенсаторов |

Условный проход трубопровода, мм |

α |

|

Транзитные | ||

|

Сальниковые |

До 1400 |

0,2 |

|

П-образные с гнутыми отводами |

До 300 |

0,3 |

|

П-образные со сварными или крутоизогнутыми отводами |

200–350 |

0,5 |

|

То же |

400–500 |

0,7 |

|

То же |

600–1400 |

1 |

|

Разветвленные тепловые сети | ||

|

Сальниковые |

До 400 |

0,3 |

|

То же |

450–1400 |

0,4 |

|

П-образные с гнутыми отводами |

До 150 |

0,3 |

|

Тоже |

175–200 |

0,4 |

|

Тоже |

250–300 |

0,6 |

|

П-образные со сварными или крутоизогнутыми отводами |

175–250 |

0,6 |

|

Тоже |

300–350 |

0,8 |

|

Тоже |

400–500 |

0,9 |

|

П-образные со сварными отводами |

600–1400 |

1 |

Из таблицы 1 следует, что значение α может находиться в интервале от 0,2 до 1. Прослеживается увеличение значения с ростом диаметра трубопровода.

В литературе [3] для предварительных расчетов, когда не известны диаметры труб, долю потерь давления в местных сопротивлениях рекомендуют определять по формуле Б. Л. Шифринсона

![]() ,(1)

,(1)

где z — коэффициент, принимаемый для водяных сетей 0,01; G — расход воды, т/ч.

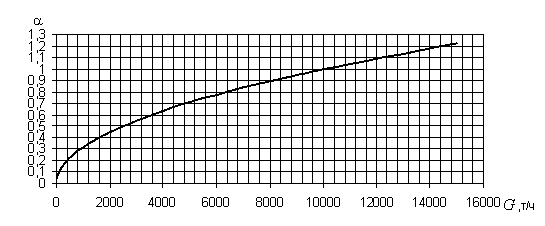

Результаты расчетов по формуле (1) при различных расходах воды в сети, представлены на рис. 1.

Рис. 1. Зависимость α от расхода воды

Из рис. 1 следует, что значение α при больших расходах может быть и больше 1, а при малых меньше 0,1. Например, при расходе 50 т/ч, α=0,071.

В литературе [2] приведено выражение для коэффициента местных потерь

![]() ,(2)

,(2)

где ![]() — эквивалентная длина участка и его длина соответственно, м;

— эквивалентная длина участка и его длина соответственно, м; ![]() — сумма коэффициентов местных сопротивлений на участке; λ — коэффициент гидравлического трения.

— сумма коэффициентов местных сопротивлений на участке; λ — коэффициент гидравлического трения.

При проектировании водяных тепловых сетей при турбулентном режиме движения для нахождения λ, используют формулу Шифринсона. Принимая значение эквивалентной шероховатости kэ=0,0005 мм, формула (2) преобразуется к виду

.(3)

.(3)

Из формулы (3) следует, что α зависит от длины участка, его диаметра и суммы коэффициентов местных сопротивлений, которые определяются конфигурацией сети. Очевидно, что значение α увеличивается при уменьшении длины участка и увеличении диаметра.

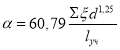

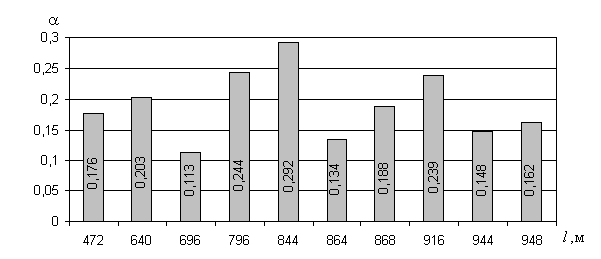

С целью определения фактических коэффициентов местных потерь α, были рассмотрены существующие проекты водяных тепловых сетей промышленных предприятий различного назначения. Располагая бланками гидравлического расчета, для каждого участка определялся коэффициент α по формуле (2). Отдельно по магистрали и ответвлениям находились средневзвешенные значения коэффициента местных потерь для каждой сети. На рис. 2 представлены результаты расчетов α по расчетным магистралям для выборки из 10 схем сетей, а на рис. 3 для ответвлений.

Рис. 2. Фактические значения α по расчетным магистралям

Из рис. 2 следует, что минимальное значение 0,113, максимальное 0,292, а среднее значение по всем схемам составляет 0,19.

Рис. 3. Фактические значения α по ответвлениям

Из рис. 3 следует, что минимальное значение 0,118, максимальное 0,377, а среднее значение по всем схемам составляет 0,231.

Сопоставляя полученные данные с рекомендуемыми, можно сделать следующие выводы. Согласно табл. 1 для рассмотренных схем значение α=0,3 для магистралей и α=0,3÷0,4 для ответвлений, а средние фактические составляют 0,19 и 0,231, что несколько меньше рекомендуемых. Диапазон изменения фактических значений α не превышает рекомендуемых, т.е табличные значения (табл.1) можно трактовать как «не более».

Для каждого диаметра трубопровода были определены средние значения α по магистралям и ответвлениям. Результаты расчета представлены в табл. 2.

Таблица 2

Значения фактических коэффициентов местных потерь α

|

dн,мм |

273 |

219 |

194 |

159 |

133 |

108 |

89 |

76 |

57 |

45 |

38 |

32 |

|

магистраль |

0,426 |

0,312 |

0,316 |

0,202 |

0,197 |

0,207 |

0,064 |

0,064 |

0,092 |

0,047 |

- |

- |

|

ответвление |

- |

- |

0,660 |

0,618 |

0,480 |

0,401 |

0,306 |

0,353 |

0,155 |

0,308 |

0,117 |

0,039 |

Из анализа таблицы 2 следует, что с увеличением диаметра трубопровода значение коэффициента α увеличивается. Методом наименьших квадратов были получены линейные уравнения регрессии для магистрали ![]() и ответвлений

и ответвлений ![]() в зависимости от наружного диаметра

в зависимости от наружного диаметра ![]() :

:

![]() ;(4)

;(4)

![]() .(5)

.(5)

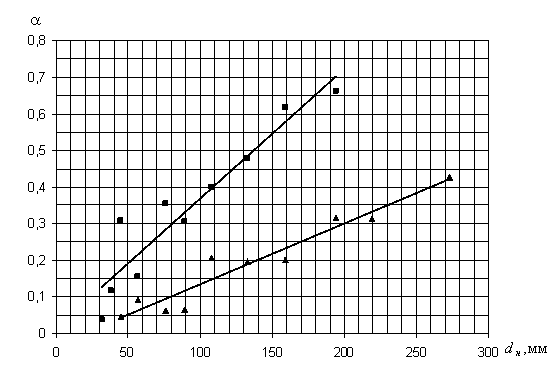

На рис. 4 представлены результаты расчетов по уравнениям (4),(5), и фактические значения для соответствующих диаметров.

![]()

![]()

Рис. 4. Результаты расчетов коэффициентов α по уравнениям (4),(5)

На основе анализа реальных проектов тепловых водяных сетей промплощадок, получены осредненные значения коэффициентов местных потерь с делением на магистрали и ответвления. Показано, что фактические значения не превышают рекомендуемые, а средние, незначительно меньше. Получены уравнения, позволяющие рассчитать коэффициент местных потерь в зависимости от диаметра трубопровода сети для магистралей и ответвлений.

Литература:

- Копко, В. М. Теплоснабжение: курс лекций для студентов специальности 1–700402 «Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна» высших учебных заведений / В. М. Копко. — М: Изд-во АСВ, 2012. — 336с.

- Водяные тепловые сети: Справочное пособие по проектированию / Н. К. Громов [и др.]. — М.: Энергоатомиздат, 1988. — 376с.

- Козин, В. Е. Теплоснабжение: учебное пособие для студентов вузов / В. Е. Козин. — М.: Высш. школа, 1980. — 408с.

- Пустовалов, А. П. Повышение энергоэффективности инженерных систем зданий посредством оптимального выбора регулирующих клапанов / А. П. Пустовалов, Д. Н. Китаев, Т. В. Щукина // Научный вестник Воронежского государственного архитектурно-строительного университета. Серия: Высокие технологии. Экология. — 2015. — № 1. — С. 187–191.

- Семенов, В. Н. Влияние энергосберегающих технологий на развитие тепловых сетей / В. Н. Семенов, Э. В. Сазонов, Д. Н. Китаев, О. В. Тертычный, Т. В. Щукина // Известия высших учебных заведений. Строительство. — 2013. — № 8(656). — С. 78–83.

- Китаев, Д. Н. Влияние современных отопительных приборов на регулирование тепловых сетей / Д. Н. Китаев //Научный журнал. Инженерные системы и сооружения. — 2014. — Т.2. — № 4(17). — С. 49–55.

- Китаев, Д. Н. Вариантное проектирование систем теплоснабжения с учетом надежности тепловой сети / Д. Н. Китаев, С. Г. Булыгина, М. А. Слепокурова // Молодой ученый. — 2010. — № 7. — С. 46–48.

- Китаев, Д. Н. Развитие системы теплоснабжения городского округа город Воронеж в долгосрочной перспективе /Д. Н. Китаев // Инженерные системы и сооружения. — 2010. — № 2. — С.72–77.

- Китаев, Д. Н. Перспективные схемы использования когенерационных установок в системах теплоснабжения / Д. Н. Китаев, А. В. Золотарев, Н. С. Шестых // Научный журнал. Инженерные системы и сооружения. — 2012. — № 2(7). — С. 26–29.