В статье автор рассматривает роль психологической устойчивости в преодолении трудностей, а также приводит статистику наиболее популярных инструментов повышения психологической устойчивости.

Ключевые слова: психологическая устойчивость, внутренние ресурсы, стрессоустойчивость, адаптация, копинг-стратегии, эмоциональная грамотность, личностный рост, осознанность.

Актуальность теоретико-методологических изысканий и эмпирической проверки феномена психологической устойчивости, обусловленная совокупностью факторов, не утрачивает своей значимости в научном поле. Современный социальный контекст неминуемо сопряжён с множеством стрессовых воздействий, сопровождающихся интенсивным эмоциональным напряжением, что, в свою очередь, становится предпосылкой к развитию психосоматических патологий, различного рода психических и поведенческих дисфункций. Дискуссия вокруг определения конструкта «психологическая устойчивость», равно как и разграничения данного понятия от схожих по феноменологии категорий, остаётся открытой и по сегодняшний день.

Психологическая устойчивость — это способность адекватно реагировать на стрессы, трудности и негативные события, сохраняя или быстро восстанавливая своё эмоциональное равновесие [1].

Исследовательская литература в области психологии фиксирует богатый спектр терминов, фигурирующих в рамках дискурса о психологической устойчивости: к их числу относят такие, как стабильность, стрессоустойчивость, самоконтроль, толерантность к фрустрациям, устойчивость к неопределенным обстоятельствам, сопротивляемость внешним помехам, сохранение целостности при нарушении привычных рамок и границ, противостояние конфликтам и ряд других [1]. Указанные понятия, обсуждаемые в рамках психологической науки, охватывают личностную, эмоциональную, социальную, конфликтную и множество иных разновидностей устойчивости.

Экстенсивное использование многочисленных понятий как частично пересекающихся, так и идентичных по смыслу, ведет к заметному усложнению сравнения эмпирических данных, получаемых разными исследовательскими группами, а нередко и затрудняет верное выделение феноменальных характеристик того или иного явления. К тому же, каждый из названных выше конструктов требует применения собственной методики психодиагностики, что лишь усложняет общую исследовательскую картину. Дополнительное затруднение вносит существование множества самостоятельных теоретических подходов к анализу самой сущности «психологической устойчивости», что формирует ещё более сложное поле для научной рефлексии и интерпретации данных.

Категория психологической устойчивости тесно связана с понятиями, описывающими родственные по сущности психологические процессы, что требует их сравнительного анализа. В инженерных дисциплинах устойчивость системы обычно определяется как её способность противостоять воздействию факторов внешней среды без разрушения структуры. Универсальность системного подхода позволяет экстраполировать данный критерий к различным объектам, охватываемым научным знанием, где нарушение упорядоченности поведения трактуется как проявление дезорганизованных, не соответствующих условиям моделей функционирования.

Термин «эмоциональная устойчивость», введённый Г. Ю. Айзенком в рамках его трёхфакторной конструкции личности, обозначает такую характеристику, как способность индивида сохранять структурированное поведение и направленность действий при столкновении как с повседневными, так и с экстремальными ситуациями [2]. В рамках поведенческого аспекта к проявлениям эмоциональной устойчивости относят отсутствие выраженного беспокойства, напряжения, коммуникативную лёгкость и повышенную адаптируемость к изменяющейся среде. В оппозиции этому противостоит феномен нейротизма, описанный Айзенком как нарушенное равновесие между процессами возбуждения и торможения центральной нервной системы, являющийся ключевым индикатором эмоциональной неустойчивости [3]. В контексте анализа эмоциональных реакций и способов регуляции эмоциональных состояний в ответ на значимые для личности события, компонент устойчивости оказывается фундаментальным.

Значительный вклад в теоретическую и эмпирическую разработку этой проблематики обеспечили отечественные исследователи, среди которых выделяются Л. М. Аболин, М. И. Дьяченко, Л. А. Китаев-Смык, В. Л. Марищук, В. А. Пономаренко и другие [4]. Так, Л. М. Аболин определял эмоциональную устойчивость как характеристику субъекта, проявляющуюся в процессе деятельности, сопряжённой с необходимостью мобилизации усилий; суть данного качества заключается, по его мнению, во взаимодействии разнообразных эмоциональных механизмов, способствующих достижению целей [5]. В современной научной традиции психологическая и эмоциональная устойчивость часто рассматриваются сквозь призму профессионального развития и деятельности индивида. Сам Аболин анализировал специфику устойчивости на примере спортсменов, однако результаты подобных исследований значимы не только для оценки эффективности или результативности труда, но и для более глубокого понимания социальных и личностных аспектов функционирования человека. Ограничиваться исключительно показателями продуктивности и успеха в профессии было бы неоправданным с точки зрения комплексной оценки значимости устойчивости в различных жизненных сферах.

Эмоциональная устойчивость является антонимом к термину «напряженность», которая, в свою очередь, понимается как изменение устойчивости психических и психомоторных процессов, а также снижение продуктивности деятельности человека под влиянием стрессовых факторов и в связи с проявлением сильных эмоций. Е. П. Ильин специально обращает внимание, что к различным эмоциогенным факторам психологическая устойчивость будет различной. Значит, эмоциональную устойчивость стоит понимать, как устойчивость к конкретному стрессогенному фактору [3].

При столкновении с разнообразными трудностями, психологическая устойчивость выступает определяющим фактором сохранения эмоционального равновесия и душевного спокойствия, обеспечивая личность внутренними ресурсами для сопротивления стрессу и быстрой мобилизации адаптивных механизмов. Те индивиды, которые характеризуются развитой устойчивостью, обычно демонстрируют выраженную веру в собственные силы, ощущение внутреннего контроля, способность сознательно управлять своей жизненной траекторией и принимать решения в ситуациях недостатка информации.

Из набора личностных характеристик, способствующих эффективному преодолению сложных жизненных обстоятельств, наиболее значимыми выделяются следующие компоненты:

— самоконтроль — сложная способность, позволяющая человеку координировать свои реакции и эмоциональные проявления даже тогда, когда внешние условия провоцируют внутренний дисбаланс;

— адаптивность — гибкость мысли и поведения, проявляющаяся в своевременной корректировке стратегий и методов реагирования в ответ на переменчивые обстоятельства окружающей среды;

— оптимизм — фундаментальная вера в возможность осознанно влиять на собственную ситуацию и преобразовывать негативные сценарии в перспективу развития;

— ответственность — сформированная склонность брать на себя обязательства, признавать последствия личного выбора, а также проявлять активное поведение в неопределённых, нестабильных условиях [5].

Современные теории личности всё чаще акцентируют внимание на субъектной природе человека, его потенциале к саморегулированию и самоусовершенствованию — эта точка зрения чётко прослеживается в материалах Международной научной конференции, посвящённой 80-летию А. В. Брушлинского [10]. Личностные внутренние ресурсы, включающие настроенность на успех, уровень самооценки и доминирующую мотивацию, оказываются краеугольным камнем психологической устойчивости индивида. Формирование уверенности в себе детерминируется, прежде всего, переживанием положительных результатов и систематическим обретением поддержки, что способствуют более эффективной адаптации при столкновениях с трудностями. Как отмечает М. А. Одинцова, применение сказкотерапевтических методик демонстрирует потенциал для развития веры в собственные возможности в различных возрастных группах [6].

Непоколебимость эмоционального состояния — важный фактор сохранения ментального равновесия в условиях кризиса: чем выше эмоциональная устойчивость, тем успешнее индивиды преодолевают стрессовые последствия и тем быстрее восстанавливают психосоматический баланс. Способность испытывать стрессовые нагрузки без потери внутренней структуры и при этом трансформировать напряжение в стимул для личностной динамики квалифицируется как стрессоустойчивость. Н. А. Корягина, анализируя специфику психологического общения, подчёркивает, что совершенствование коммуникативных навыков и углубление взаимодействия с социумом эффективно поддерживают рост стрессоустойчивости [4].

Приёмов для развития психической устойчивости известно множество. Например, целенаправленная работа с осознанностью способствует регулированию эмоциональных состояний и значительному уменьшению влияния стрессовых факторов. Выстраивание прочных социальных связей и опора на эмоциональную поддержку со стороны социального окружения потенцируют личностные силы. Чёткое структурирование целей, поэтапное движение к их реализации поддерживают уровень мотивационной активности даже в периоды турбулентности.

Оптимистическое восприятие жизненных обстоятельств рассматривается в качестве эффективной стратегии интерпретации трудностей как преходящих, а формирование подобных установок возможно посредством внедрения техник позитивного мышления и культирования чувства благодарности. Сказка, используемая для работы с эмоциональными процессами, становится инструментом взросления личности, усиления внутренней стойкости и веры в свои возможности [2].

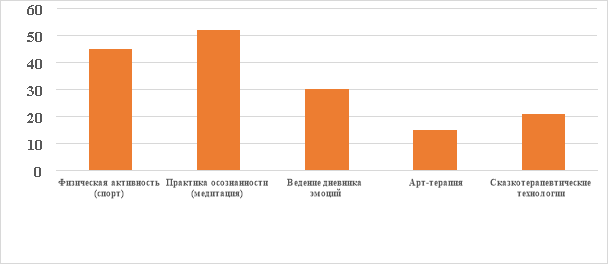

В рамках данного исследования мы составили статистику наиболее популярных инструментов повышения психологической устойчивости среди 150 человек в возрасте 18–25 лет (Рис.1).

Рис. 1. Статистические данные популярных инструментов повышения психологической устойчивости

Согласно проанализированной выборке, значительная доля молодых людей — 52 респондента — предпочли методы осознанности, к которым относится и медитация, выделяя данный подход как наиболее востребованный для укрепления психологической устойчивости. Не менее примечателен и тот факт, что физическая активность, в первую очередь занятия спортом, задействует 45 опрошенных, указывая на тесную взаимосвязь между поддержанием физического состояния и благополучием в психоэмоциональной сфере. Дневниковые практики, фокусирующиеся на самоанализе эмоциональных процессов, оказались актуальны для 30 участников исследования, что демонстрирует тенденцию к углублению саморефлексии среди молодежи. Креативные интервенции, например, сказкотерапевтические технологии, привлекают 21 человека, что может свидетельствовать о умеренной заинтересованности в инновационных способах работы с личностными переживаниями. Наименьшее число респондентов — 15 — проявили интерес к арт-терапии, что может говорить о сравнительно низкой распространенности данного метода в целевой группе. Полученные результаты позволяют заострить внимание на широте современных стратегий развития психологической устойчивости, при этом выделяя доминирование осознанной практики и спортивной активности как наиболее значимых способов самопомощи.

Психологическая устойчивость, таким образом, выступает фундаментальным элементом не только личностного роста, но и способности преодолевать многозначные жизненные вызовы. Интеграция подходов на базе тренировки осознанности, укрепления социальных отношений и формирование внутренней мотивации способствует становлению личности, обладающей высокой степенью адаптивности к переменам и внешнему давлению. В быстро меняющейся социокультурной среде обеспечение и поддержка психического здоровья воспринимаются необходимыми условиями для гармоничного существования и достижения личностного и профессионального благополучия.

Литература:

- Аболин Л. М. Психологические механизмы эмоциональной устойчивости человека. Казань: Издательство Казанского университета; 1987.

- Аболин Л. М. Эмоциональная устойчивость и пути ее повышения // Вопросы психологии. 1989. № 4. С. 141–148.

- Ильин Е. П. Теория функциональной системы и психофизиологического состояния. В кн.: Психические состояния. СПб.: Питер; 2001. С. 73–83.

- Корягина, Н. А. Психология общения: учебник и практикум для среднего профессионального образования / Н. А. Корягина, Н. В. Антонова, С. В. Овсянникова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 493 с.

- Лазарус Р. Теория стресса и психологические исследования. В кн.: Эмоциональный стресс. Л.; 1970. С. 178–208.

- Одинцова, М. А. Сказкотерапевтические технологии в психологическом тренинге: учебник и практикум для вузов / М. А. Одинцова, И. В. Вачков. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 309 с.

- Селье Г. Что такое стресс. Оптимальный уровень стресса. В кн.: Психические состояния. СПб.: Питер; 2001. С. 424–430.

- Фарапонова О. В. Проблема изучения психологической устойчивости личности // Российский психологический журнал. 2007. № 4. С. 90–92.

- Фрейджер Р., Фендимен Д. Личность. Теории, упражнения, эксперименты. М.: Прайм-Еврознак; 2006.

- Человек, субъект, личность в современной психологии: Материалы Международной научной конференции, посвященной 80‐летию А. В. Брушлинского: в 3-х томах, Москва, 10–11 октября 2013 года / Ответственные редакторы: А. Л. Журавлев, Е. А. Сергиенко. Том 1. — Москва: Институт психологии РАН, 2013. — 584 с.

- Широкоступова А. О. Эмоциональная устойчивость как психологический феномен // Психология. Историко-критические обзоры и современные исследования. 2016. № 4. С. 45–52.